繞「道」而行:跨國農民工怎麼變成一貫道?

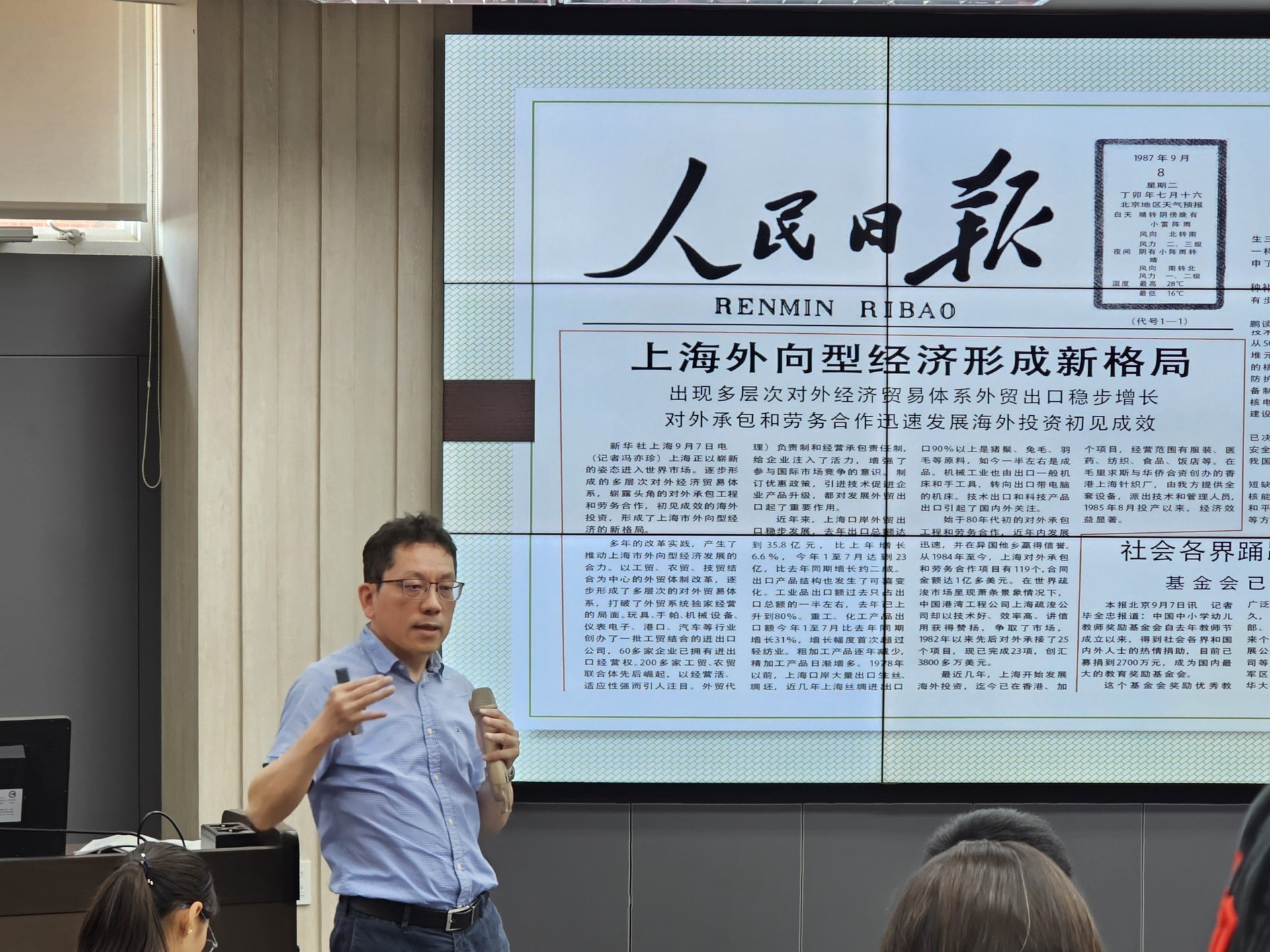

西灣學院博雅教育中心唐文慧教授113-2開設「跨國遷移」課程,特別邀請中央研究院社會學研究所楊弘任副研究員蒞校演講。楊教授演講一開始指出:一心想出國工作賺取美金的中國男、女農民工,賺得了一身的病痛與勞苦,從沒想過的「一貫道」宗教信仰,反而成了他們的異國良伴,讓苦痛的身心轉成了面對環境的韌性,場景就在南洋的新加坡與東非外海的模里西斯。

演講中楊教授分析這群中國農民工在異國所遭遇的挑戰,描述他們如何透過宗教的力量自我賦權,甚至在返回中國後,如何努力不懈繼續維繫並推廣一貫道信仰,男、女信徒之間又有何不同的表現?

講者提到,前往新加坡的男性建築工人,與抵達模里西斯的紡織場女工們,都面臨「圈圍化」的處境,長工時與語言與文化的差異,他們被限制在與當地人不同的「時間與空間的牢籠」裡。而一貫道的出現,使得他們建立起勞工們間的情感連結,散發出關懷他人的大愛,除了幫助他們適應當地的生活環境,甚至有許多男性選擇長期定居新加坡,而有些人在返回中國後,依舊虔誠侍奉,建立佛堂,在社區左鄰右舍間傳教佈道。然而,有時男性傳道者卻因妻子或鄰居的不理解而被舉報,有些信徒最終在公安的壓制下終結道場。然而,仍有一部分一貫道的思想在政府與民間的模糊邊界地帶中茁壯成長。其中,男女性信徒面臨移入國不同的結構條件,也在返國後的一貫道信仰過程,面臨不同的機會與挑戰。

光電系大一的鄧力嘉同學在課堂中提問:「女性相較於男性,在回到中國後,對一貫道的推廣似乎更為成功,主要的原因是什麼?」講者說明:「各地區公安似乎認為女性更加純樸單純,且佈教方式較為低調,僅限於當孩子們品格教育的講師,因此並沒有被嚴厲禁止,經常只給予口頭勸導。」人科學程大四的黃靖恩同學也發問:「一貫道的傳教方式不同於其他教派,他們在傳播教義過程,通常是扮演什麼樣的角色?」楊弘任教授表示:「對一貫道信仰者來說,迎賓之道勝過千言萬語,且這樣有禮貌的應對進退,已形成長久的習慣,更能展現他們的真誠,幫助宗教發揚光大。」

唐文慧教授表示,從演講中同學可以更加理解,不同族裔群體在不同的歷史時空脈絡中,有其獨特的遷移經驗,並且會交織在階級與性別的複雜建制中,不管是這群前往新加坡的建築工人,或者到模里西斯的紡織廠女工,他們在異國打拼與透過一貫道的洗禮得到賦能,甚至在返國後繼續不懈地在地方發展宗教組織推廣教義,他們真實的生命經驗,不僅能提供同學們對於不同跨國類型的理解,也增進對「一貫道」的認識,更進一步反思宗教信仰對於跨國移工所扮演的重要支持力量。最後講者表示,演講內容已經發表在《台灣社會學》第46期,〈當勞動節點變成信仰飛地:海外客工如何成為一貫道傳向中國的擔綱者?〉非常歡迎大家自行下載閱讀。

《台灣社會學》第46期:〈當勞動節點變成信仰飛地:海外客工如何成為一貫道傳向中國的擔綱者?〉

【博雅教育中心提供,西灣學院編修】西灣電子報 Vol.9